こんにちは!まめちゃんです。

突然ですが、みなさんは文章力に自信がありますか?

私は、正直、苦手で自信はありません。

頭ではこう伝えたいとは思ってはいるものの

いざ、文章にするとうまく相手に伝えられない

これではブログの記事に影響がでてしまう…

みなさんも

「文章が下手だから読まれない」

「何を書けばいいかわからない」

と悩んでいませんか?

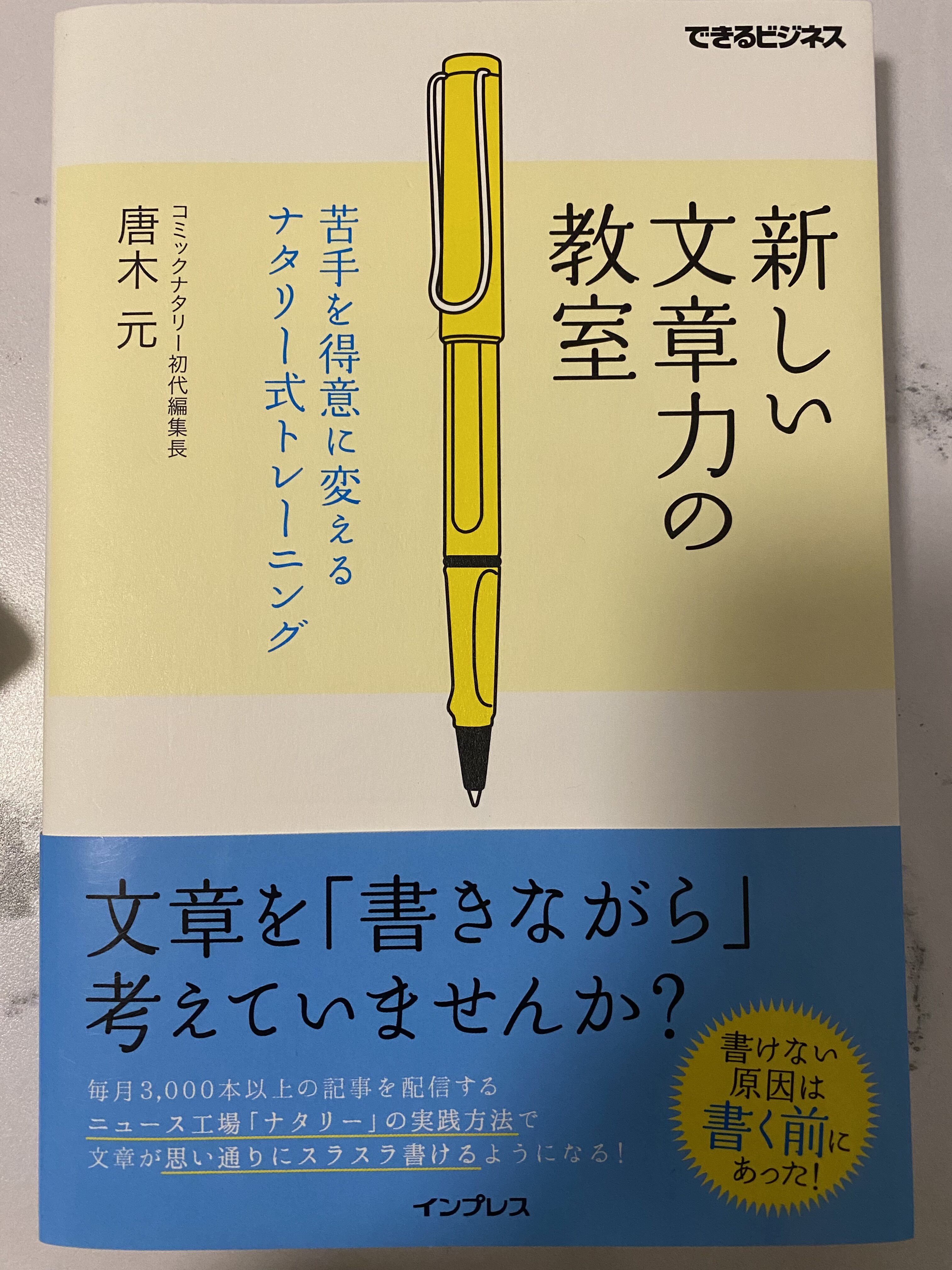

そんな人にこそ読んでほしいのが、Webメディア「ナタリー」の元編集長・唐木元さんによる『新しい文章力の教室』です。

この本は、「伝わる」「読まれる」「完読される」文章を書くための実践的なテクニックが詰まった一冊です。

本記事では、本書の要点を5つに絞ってわかりやすくまとめました。

結論 『新しい文章力の教室』から学べること

本書で学べる5つのことは

- 書く前に考える(=設計)

- 「何を伝えたいか(主眼)」を明確にする

- 情報を読みやすい順に並べる(構成力)

- 無駄・曖昧な言葉を削る(推敲力)

- 一気に書いて、あとで直す(作業分離)

この考え方を身につければ、読みやすく伝わる文章が誰にでも書けるようになる。

それが本書の一番大きなメッセージです。

書く前が9割|まず「何を書くか」より「何を伝えたいか」

本書で最も強調されているのが、「書く前の準備」の重要性です。

文章を書くことは、頭の中の情報を整理して設計する作業

- 何を伝えたいのか?

- 誰に向けて書くのか?

- 読者にどう感じてほしいのか?

これらを明確にすることで、文章の流れがスムーズになり、読みやすさが大きく変わります。

完読される文章とは「情報を配置する技術」で決まる

「読みやすい文章」とは、言い換えれば「構成が明快な文章」です。

唐木氏が紹介する基本構成は以下のような順序

- 主眼(何を伝えたいか)

- 補足情報(背景・文脈)

- 具体例

- まとめ・言い換え

この「ナタリー式の型」に当てはめるだけで、情報が自然と頭に入る構成になります。

曖昧表現・冗長表現を避ける

読み手にとってストレスになるのが、曖昧で回りくどい表現

本書では、次のような言葉は削るか具体化するように勧められています。

- 「〜的な」「〜において」「〜と思います」

- 主語が曖昧な表現

- 過剰な形容詞や副詞

文章は「端的で具体的」にすることで、ぐっと読みやすくなります。

書きながら直すのはNG!まずは書き切る!

文章が苦手な人ほど、途中で立ち止まってしまう傾向があります。

唐木氏は、「まず最後まで一気に書き切る」→「後から推敲する」という二段構えを推奨しています。

この「分業型の書き方」によって、書くスピードも精度もアップします。

推敲で「伝わる文章」に仕上げる

書き上げた文章を読み返すときは、「主眼がズレていないか?」「不要な言葉はないか?」を確認します。

特にチェックすべきポイント

- 最初と最後に一貫性があるか?

- 読者が知りたいことに答えているか?

- 「一文一意」になっているか?

このチェックリストを活用することで、文章の完成度がぐっと高まります。

まとめ

『新しい文章力の教室』は、以下のような人におすすめです。

- ブログ・SNS・レビューなどを書く機会がある人

- 書くのが苦手、時間がかかると感じている人

- Webライター・編集者を目指している人

- 「文章力を根本から鍛えたい」と考えている人

文章力とは、センスではなく技術。

この本は、その技術を実践的かつ丁寧に教えてくれる「文章のトレーニング本」です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

「文章を書くのが苦手」「伝わらない」と感じていたら、ぜひ一度この本を手に取ってみてください。

新しい文章力の教室

Amazon

https://amzn.to/4qnUNCI

コメント